「最近、抜け毛が増えた」

「髪全体のボリュームが減ってきたかも…」

と感じていませんか?

その悩み、実はホルモンバランスの乱れが原因の「内分泌性脱毛症」かもしれません。

髪は見た目の印象だけでなく、体内の健康状態を映し出す鏡でもあります。

この記事では、内分泌性脱毛症のメカニズムからご自身でできる対策まで、専門的な視点から分かりやすく解説します。

やさしい内科クリニック院長 山村 聡

日本内科学会認定内科医。糖尿病や甲状腺・内分泌疾患、AGA治療を専門として治療を行っています。最近は保険診療以外にも低用量ピルなど自由診療の治療も実施しています。

経歴

・九州大学医学部卒

・高邦会 高木病院 臨床研修

・昭和大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 助教

・銀座有楽町内科 前院長

・やさしい内科クリニック開院

※この記事は、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信する情報を基に、作成しています。

内分泌性脱毛症とは

内分泌性脱毛症とは、女性ホルモンや甲状腺ホルモンなど、体内のホルモンバランスが乱れることによって引き起こされる脱毛症を指します。

円形脱毛症のように特定の部分が突然ごそっと抜けるのではなく、頭部全体の髪がゆっくりと薄くなる「びまん性脱毛」が主な特徴です。

- 原因:ホルモンバランスの乱れ

- 症状:頭部全体の髪がゆっくりと薄くなる「びまん性脱毛」

- メカニズム:

- 髪の成長サイクルが乱れる

- 髪が十分に成長する前に抜け落ちる

- 新しい髪が細く弱々しくなる

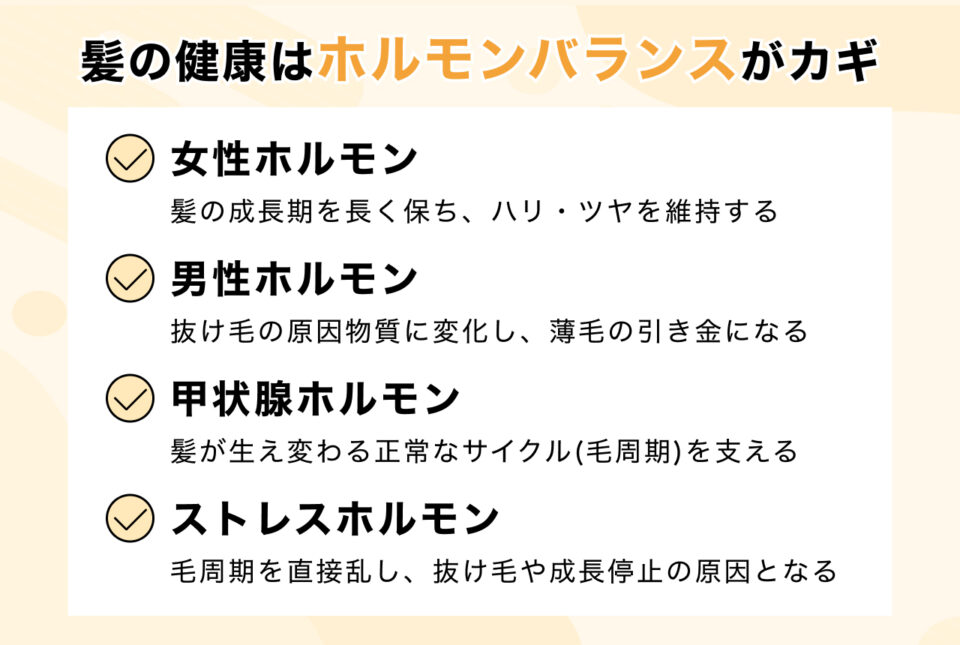

髪とホルモンの密接な関係

私たちの身体機能は、ホルモンと呼ばれる化学物質によって精密に調節されています。

髪の毛が成長し、抜け落ちるまでの周期も例外ではなく、複数のホルモンが直接的・間接的に影響を与えています。

ここでは、髪の健康に深く関わる主要なホルモンと、その具体的な働きについて見ていきましょう。

女性ホルモン(エストロゲン)

エストロゲンは、髪の毛の成長期(アナゲン期)を延長させる重要な役割を担っています。

このホルモンが十分に分泌されている間は、髪が健やかに成長しやすい状態が保たれるでしょう。

しかし、更年期や産後期にエストロゲンの分泌量が減少すると、この成長期を維持する力が弱まります。

結果、髪が十分に太く長くなる前に抜け落ちてしまうため、全体としてボリュームダウンや抜け毛の増加に繋がるのです。

男性ホルモン(アンドロゲン)

アンドロゲンの一種であるテストステロンが、酵素(5αリダクターゼ)によってジヒドロテストステロンに変換されると、髪に影響を与えます。

女性型脱毛症の主なメカニズム

- DHT(ジヒドロテストステロン)が毛包の受容体と結合

- 毛包のミニチュア化(小型化)が発生

- 髪が十分に成長できず、細く短くなる

甲状腺ホルモン

甲状腺から分泌されるホルモンは全身の細胞代謝を制御しており、毛母細胞の活動に不可欠な存在です。

- 役割:毛周期、特に成長期の維持に必須

- 異常時:機能低下症・亢進症のいずれも周期を乱し、脱毛に関連

- 症状:頭部全体の髪が均一に薄くなる、びまん性の非瘢痕性脱毛*として現れる

*毛包が破壊されず、瘢痕に置き換わらない脱毛症のこと。毛包が残存するため、原因を取り除けば回復する可能性がある。

ストレスホルモン(コルチゾール)

ストレスが脱毛に関係するということは、頻繁に指摘されています。

- 直接的な影響:コルチゾール値の上昇が毛周期を乱す

- 間接的な影響:視床下部下垂体副腎(HPA)軸に影響し、甲状腺機能や性ホルモンの産生にまで変化を及ぼす可能性がある

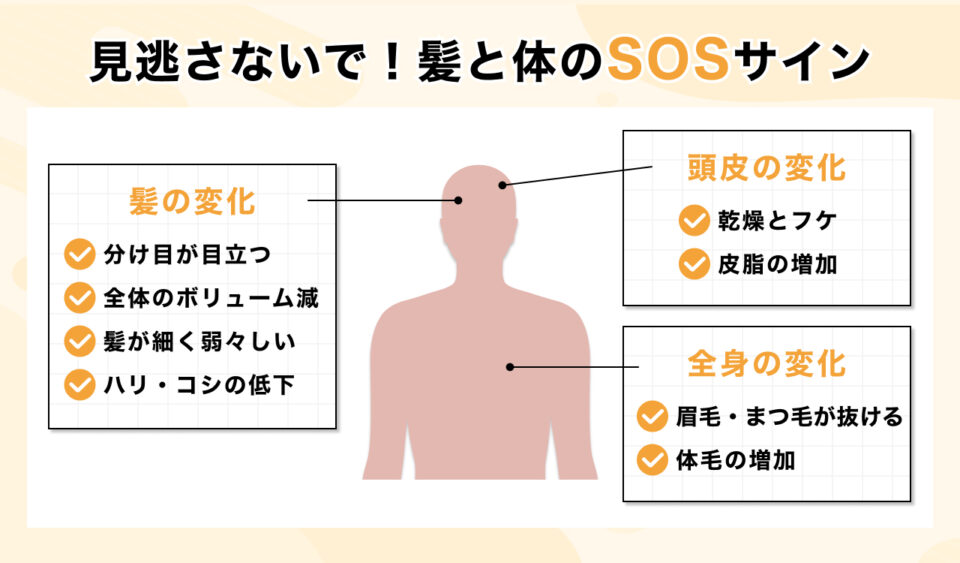

これってサイン?症状とセルフチェック

ホルモンバランスの乱れによる脱毛は、ある日突然始まるというより、徐々に進行することが多いのが特徴です。

そのため、初期のサインを見逃さないことが大切になります。

ご自身の髪や身体に変化がないか、セルフチェックしてみましょう。

ここでは、内分泌性脱毛症の主な症状と、注意すべき全身のサインについて解説します。

脱毛のパターンと髪質の変化

内分泌性脱毛症は、円形脱毛症のように局所的な脱毛斑ができるのとは対照的です。

髪に現れる主なサイン

- 脱毛パターン:頭部全体の髪が均一に少なくなる「びまん性」の菲薄化

- 見た目の変化:全体的なボリュームダウン。頭頂部の分け目が透けて見える(クリスマスツリー型*)

- 髪質の変化:毛包の「ミニチュア化」により、生えてくる髪が細く柔らかく、色の薄い「軟毛」になる

*頭頂部の分け目を中心に、前頭部に向かって三角形に薄毛が広がる状態のこと

頭皮や全身のサイン

サインは髪の毛だけに現れるとは限りません。

頭皮や全身の状態も、原因を探るための重要な手がかりです。

頭皮・全身に現れる主なサイン

- 頭皮の変化

- 乾燥・フケ:エストロゲンの低下、甲状腺機能低下症など

- 皮脂の増加:アンドロゲンの過剰など

- 全身の毛の変化

- まつ毛・眉毛の菲薄化:甲状腺疾患

- 体毛の増加:多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など

内分泌性脱毛症の治療法

内分泌性脱毛症の治療は、その原因や症状の進行度によって異なります。

一つの治療法で完治を目指すというよりは、原因となっている疾患の管理、薬物療法、そして生活習慣の改善などを組み合わせた、多角的なアプローチが基本です。

ここでは、主な治療の選択肢について解説します。

薬物療法

薬物療法では、まず発毛を促進する治療薬としてミノキシジルが広く用いられます。

使用開始初期に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が起こることも知られています。

外用薬(ミノキシジル塗り薬)

日本皮膚科学会のガイドラインでも女性の薄毛治療に対して強く推奨されている、治療の基本となる塗り薬です。

- 作用機序:頭皮の血流を改善し、毛母細胞に直接作用することで発毛を促す

- 効果実感の目安:効果を実感するには、最低でも6ヶ月以上の継続的な使用が必要

内服薬(ミノキシジル)

内服薬としては、男性ホルモンの影響を抑えるスピロノラクトンや、発毛を促すミノキシジルなどが選択肢となります。

ただし、ミノキシジルの内服薬は国内では薄毛治療薬として承認されておらず、全身の副作用(動悸、むくみ等)のリスクも伴います。

そのため、その使用は医師による慎重な判断と厳格な管理下でのみ検討しましょう。

女性型脱毛症(スピロ-ノラクトン)

女性型脱毛症に対しては、抜け毛を防ぐ「守りの治療」としてスピロ-ノラクトンが選択されることもあります。

これは男性ホルモンの作用を抑制する薬で、しばしばミノキシジルと併用されます。

原因疾患の治療

脱毛が他の病気の一症状として現れている場合、その根本原因である疾患の治療が最優先されます。

例えば、甲状腺機能低下症や亢進症が原因であれば、ホルモン値を正常にコントロールするための内服薬治療が行われます。

原因となっている疾患を適切に管理することで、二次的に生じていた脱毛症状の改善が期待できるのです。

その他の治療法

薬物療法の補助として、あるいは薬が使用できない場合の選択肢として、様々な治療法が研究・実施されています。

- 再生医療:PRP療法(自身の血液から成長因子を抽出し頭皮に注入)など

- レーザー治療:特殊な波長の赤色光を頭皮に照射する低出力レーザー治療

内分泌性脱毛症を予防するためにできること

内分泌性脱毛症は体質や基礎疾患が関わるため、完全に予防することは困難ですが、ホルモンバランスを整え、髪の健康を支える生活習慣を心がけることは非常に重要です。

ここでは、今日から実践できる具体的なセルフケアについて解説します。

食生活を改善する

健康な髪は、バランスの取れた栄養から作られます。

特に意識したい栄養素

- タンパク質:髪の主成分

- 鉄:不足すると休止期脱毛症の原因に

- 亜鉛:髪の主成分(ケラチン)の合成に必要

- ヨウ素・セレン:甲状腺ホルモンの合成に必須

ただし、自己判断でのサプリメントの過剰摂取は、かえって健康を害する可能性もあるため注意が必要です。

まずは医師による血液検査でご自身の栄養状態を正確に把握し、推測ではなく客観的なデータに基づいて不足している栄養素を補う、という視点を持つことが推奨されます。

質の高い睡眠を取る

十分な睡眠は、ホルモンバランスの維持に不可欠です。

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が活発に行われます。

髪の毛も例外ではなく、健やかな成長には質の高い睡眠が欠かせません。

また、睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールの増加*にもつながり、ホルモンバランス全体を乱す原因の一つとなり得ます。

毎晩決まった時間に就寝し、リラックスできる環境を整えることが大切です。

*参考:大正製薬「眠りが浅い原因はストレス?軽減する食べ物は」

ストレスを管理する

慢性的なストレスは、コルチゾール値を上昇させ、毛周期を乱すだけでなく、他のホルモンバランスを悪化させる可能性があると指摘されています。

自分に合ったリラクゼーション法を見つけ、日常的にストレスを解消する時間を作ることが、ホルモンバランスを安定させ、髪の健康を守ることにつながります。

深呼吸、瞑想、軽い運動、趣味に没頭する時間などを意識的に取り入れましょう。

正しいヘアケアを行う

ホルモンバランスの乱れは、頭皮環境にも影響を及ぼします。

- アンドロゲン過剰

➡︎ 皮脂の分泌が増え、脂っぽくなる - エストロゲン低下・甲状腺機能低下症*

➡︎ 頭皮が乾燥しやすくなる

ご自身の頭皮の状態に合わせ、洗浄力の強すぎないシャンプーを選び、優しく洗うことを心がけましょう。

頭皮を清潔で健やかな状態に保つことは、健康な髪が育つための土台を整える上で重要です。

*甲状腺の働きが低下し、全身の新陳代謝を促す甲状腺ホルモンの分泌量が不足する病気

内分泌性脱毛症についてよくある質問

ここでは、内分泌性脱毛症に関して患者様からよく寄せられる質問にお答えします。

治療に関する不安や疑問を解消するための参考にしてください。

Q1:治療を始めたら、どのくらいで効果が出る?

山村院長

A1:治療効果を実感できるまでには、個人差はありますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要します。

髪には成長サイクルがあるため、治療でそのサイクルが正常化し目に見える変化として現れるまでには時間が必要です。

特に治療開始後に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が起こることもあります。

すぐに結果が出ないと不安になるかもしれませんが、根気強く治療を続けることが何よりも大切です。

Q2:原因のホルモン問題を治療すれば、髪はまた生えてくる?

山村院長

A2:はい、原因となっている基礎疾患を適切に管理できれば、多くの場合は毛髪の回復が期待できます。

甲状腺疾患などが原因の場合、その治療が最優先されます。

内分泌性脱毛症の多くは、毛根が破壊される「瘢痕性(はんこんせい)脱毛」ではなく、毛根自体は残っている「非瘢痕性脱毛」です。

そのため、ホルモンバランスが正常化すれば、髪が再生する可能性は十分にあります。

ただし、回復の程度や速さには個人差があることはご理解ください。

Q3:診断ではどんな検査をする?

山村院長

A3:正確な診断のため、問診や頭皮の視診に加えて原因を特定するための血液検査が重要になります。

まずは詳細な問診で生活習慣などをお伺いし、マイクロスコープで頭皮の状態を観察します。

その上で、背景にあるホルモンの問題を特定するために血液検査を行います。

一般的には甲状腺ホルモン、女性ホルモンや男性ホルモン、そして鉄や亜鉛といった髪の栄養に関わる項目まで包括的に調べることが推奨されます。

Q4:治療に健康保険は適用される?

山村院長

A4:脱毛の原因となっている基礎疾患(甲状腺疾患など)の治療には保険が適用されますが、薄毛を改善させるための薬や治療自体は、原則として保険適用外となります。

一般的な内分泌性脱毛症の治療は、美容目的と見なされるため、ほぼ例外なく健康保険の適用外です。

脱毛の原因となっている甲状腺疾患などの診断や治療は保険で行えますが、発毛を目的とした薬剤費や専門的な治療費は対象外となることがほとんどです。

そのため、治療は継続的な自己負担となり、経済的な計画を立てておくことが重要になります。

Q5:産後の抜け毛もこの脱毛症の一種?

山村院長

A5:はい。産後の抜け毛は、女性ホルモンの急激な変動によって起こるため、内分泌性脱毛症の一種と言えます。

妊娠中は女性ホルモン(エストロゲン)が高いレベルで維持されるため、髪の成長期が長くなり抜け毛が減ります。

しかし、出産後にはホルモンバランスが妊娠前の状態に急激に戻るため、それまで抜けずにいた髪が一斉に休止期に入り、一時的に抜け毛が急増します。

これは「分娩後脱毛症」とも呼ばれ、通常は半年から1年ほどで自然に回復することがほとんどです。

Q6:多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)も薄毛の原因になるって本当?

山村院長

A6:はい。PCOSは男性ホルモンが相対的に高くなる傾向があるため、女性型脱毛症(FAGA)を引き起こす原因の一つになり得ます。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、排卵がうまくいかなくなる疾患で、ホルモンバランスの乱れを伴います。

体内の男性ホルモン(アンドロゲン)の働きが活発になることで、髪の毛が細くなったり、頭頂部が薄くなったりといったAGAに似た症状が現れることがあります。

月経不順やにきび、多毛などの症状と共に薄毛が気になる場合は、婦人科と連携して治療を進めることが重要です。

Q7:治療薬を飲んだらずっと飲み続けないといけないの?

山村院長

A7:必ずしも一生飲み続けるわけではありませんが、ご自身の判断で急に中断することは推奨されません。

原因となっているホルモンバランスの乱れが続く限り、薬をやめると脱毛症状が再発する可能性があります。

そのため、ご自身が満足する状態まで回復した後は、医師と相談しながら薬の量を減らしたり、服用頻度を調整したりする「維持療法」に移行するのが一般的です。

これにより、良好な状態を保ちつつ、身体的・経済的な負担を軽減していくことが可能になります。

まとめ

本記事では、内分泌性脱毛症の原因から治療、セルフケアまでを多角的に解説しました。

抜け毛や薄毛は、一人で抱え込みがちな深い悩みですが、ホルモンバランスの乱れという体からの重要なサインでもあります。

単に髪の問題と捉えず、ご自身の全身の健康を見直すきっかけとすることが大切です。

気になる症状があれば、決して一人で悩まず、まずは専門のクリニックに相談してください。